房地產企業的核心利益不是收入,不是成本,而是成本分攤!

本文我們重點介紹房地產項目的成本構成、分攤原則及核算建議,并梳理了中央及各地關于土地增值稅清算成本分攤的方法及政策法規。土地增值稅清算中不同業態成本分攤問題——清算中共同成本分攤應采用什么方法?清算中商鋪與住宅成本是否應一致?

房地產項目成本構成

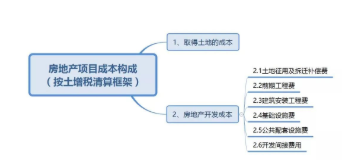

首先,我們按照土地增值稅清算的框架,房地產項目的成本主要由取得土地的成本和房地產開發成本兩大部分組成,如下圖:

房地產項目建設周期相對較長,成本構成紛繁復雜,全面理解及準確計算房地產項目的成本是房企測算項目利潤的關鍵。先前分享過的房地產項目成本測算詳解、房地產各項成本分析及測算指南(點擊學習),詳細介紹每項成本的含義、其成本費用核算范圍及估算方法,并通過具體案例予以解析幫助讀者理解。

在確定各要素分攤原則前,需要先搞清楚以下兩個問題:

1 關于土地增值稅清算單位問題

規劃部門為主,結合發改委、建設部門的相關項目資料+分期。一句話,根據項目實際情況決定。不唯證照。

2 清算單位中的清算對象問題

220號規定三分法。

187號二分法。

規程規定不同類型分別清算。

不同分法,影響土地增值稅額。

細分對企業不利。

二分法:普通住宅、非普通與非住宅,遼寧執行二分法。

三分法:普通住宅、非普通、非住宅。江蘇執行三分法。

四分法:普通住宅、非普通、非住宅、別墅。青島執行四分法。

國家與省沒有統一規定的,各地自行處理。

國稅發2007年132號文:土地增值稅清算鑒證規則規定:普通、非普通二分法進行審核。

國家稅務總局《關于房地產開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知》(國稅發[2006]187號)第一條規定:“土地增值稅以國家有關部門審批的房地產開發項目為單位進行清算,對于分期開發的項目,以分期項目為清算單位。

開發項目中同時包含普通住宅和非普通住宅的,應分別計算增值額。

成本要素間分攤原則

成本分攤方法包括占地面積法、建筑面積法、預算造價法、直接成本法、層高系數法,同時各地區也有相特別適用方法,此外,大家還應具體注意以下原則:

(1)取得土地的成本/土地征用及拆遷補償費的分攤原則:

土地成本包括土地出讓金和繳納的相關稅費。

應用占地面積法和建筑面積法進行分攤,且應注意以下細節。

--分期開發的項目,可以按占地面積分攤。

--對同一項目里不同類型的建筑物土地成本按照建筑面積進行分攤。

--對占地相對獨立的不同類型房地產,可按該類型房地產占地面積占該項目房地產總占地面積的比例計算分攤土地成本。

(2)前期工程費、基礎設施費、公共配套設施費、開發間接費用分攤原則:可售建筑面積法、占地面積法。

(3)建筑安裝工程費分攤原則:直接成本法、可售建筑面積法、層高系數建筑面積分攤法。

房地產成本核算建議

對于房地產項目成本核算,各地對于成本對象是如何做分類的?以下幾點建議也供大家參考:

1、根據核算指引中成本核算對象的確定原則,合理確定成本核算對象,可參考項目檔案,并考慮業態、項目分期等情況,將成本核算對象分為以下部分:

(1)可售部分:住宅、公寓、寫字樓、可售商鋪、可售地下車位、按銷售處理的回遷房等;

(2)自持部分;

(3)公共配套部分;

(4)其他:無償提供或低于成本價銷售的回遷房等。

其中,公共配套部分及無償提供或低于成本價銷售的回遷房等作為過渡成本核算對象。即先做為單獨的成本歸集對象,歸集匯總后再在其他成本核算對象間分配。

2、成本核算應在日常工作中完成,即應做好日常成本臺帳的編制,每月成本臺帳的數據應與財務系統核對一致,并定期與成本部核實,為成本分配提供可靠的依據。

3 、對于簽訂的每一份合同或發生的每一項無合同成本支出,由成本部依據合同及相關文件結合實際情況,協助財務部明確其受益對象和分配原則。在合同的審批過程中,由成本部在經濟合同審批表中標明成本支出的受益對象及對應科目;對于無合同成本支出,由成本部在成本支出審批單中標明成本支出的受益對象及對應科目,以保證成本支出列支口徑的一致性且方便于兩部門定期對賬。

4、要求財務部和成本部定期核實每個合同的結算值或最新預估值。對于應繳未繳的政府行政事業性收費(如報批報建費等)以及尚未簽訂合同但已經發生的成本,應預估金額,避免出現缺項、漏項、甩項,且核實結果須經財務部、成本部主管領導簽字確認;

5、對于入伙項目,公共配套設施尚未建造或尚未完工的,若已在售房合同、協議或廣告、模型中明確承諾建造且不可撤銷,或按照法律法規規定必須配套建造的,可按預算造價合理預提建造費用,并經成本部、財務部主管領導簽字確認。

6、成本核算應遵循歸集、分配、二次分配、匯總、結轉等完整過程,不得缺省過渡核算對象,直接在最終成本核算對象之間分配以簡化分配過程。

成本分攤方法對土增稅的影響(案例)

某房企分兩期開發項目,一期主要為普通住宅,二期主要為別墅,則土地成本按各業態占地面積分配,一期普通住宅土地增值稅預清算增值率為22%,則可選擇的降低普通住宅的增值率的方法之一是什么?

將土地成本按各期項目可售建筑面積分配,則普通住宅項目比別墅項目總可售建筑面積大,分配的土地成本也會更多,整體的增值率則會下降,有可能享受20%免稅優惠政策。

假設是另一種情況:

按土地成本按各期項目總可售建筑面積分配,而普通住宅項目的增值率達47%,別墅項目的增值率達51%,那我們又應該要如何降低非別墅項目的增值率?

將土地成本按業態產品土地面積分配?

可行,但需測算,因為普通住宅項目的增值率達47%,如果增加分配給別墅項目的土地成本,降低其增值率,則相當于減少分配給普通住宅項目的土地成本,提高普通住宅項目的增值率,普通住宅項目的增值率如超過50%,土地增值稅稅負不降反增。

所以成本分攤方法選擇的不同,造成對項目土地增值稅稅負亦有所差異,我們需要提前測算及重點關注。同時關注當地稅務機關是否有關分攤方法的規定出臺,注意成本分攤規劃方法的可行性。

例如:

在廣州,不同清算單位的土地成本按各清算單位占地面積比分攤,不允許按建筑面積分攤,像上面的例子里,需要選擇按建筑面積分攤方法,我們有什么解決方法嗎?

根據穗地稅函[2012]198號規定:

對于分期開發房地產項目,以分期項目作為清算單位;但是,如果分期項目符合土地增值稅清算條件且未清算的,清算時應將符合清算條件的各分期項目合并作為一個清算單位。所以我們應注意將兩期項目選擇同樣的清算時點,將其作合并為一個清算單位,就可選擇按建筑面積進行分攤。

清算時點的選擇也是一項重要的規劃因素。

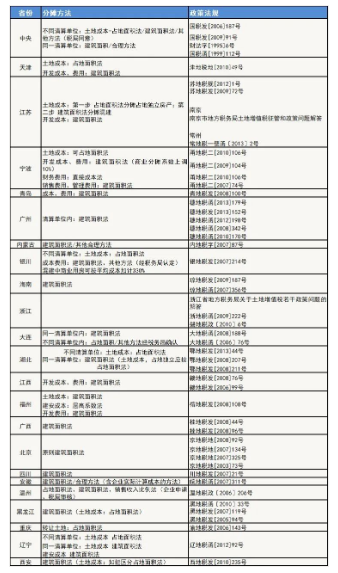

成本分攤政策法規

基于以上幾點,我們對土地增值稅清算中央及各地的成本分攤方法的相關稅收政策。進行了梳理匯總,也可查看下表:

成本分攤在土增清算中的籌劃應用與風險管控

土地增值稅清算中不同業態成本分攤問題:清算中共同成本分攤應采用什么方法?清算中商鋪與住宅成本是否應一致?

在房地產企業土地增值稅清算時,對于共同的成本費用如何分攤到各房地產項目中,或者同一期開發項目中的不同業態產品發生的共同成本費用,如何分攤到各業態產品中,一般有占地面積法、建筑面積法、直接成本法、工程造價法、層高系數面積法。這些成本分攤方法的運用,計算出的土地增值稅稅負差異較大。因此,選擇繳稅最少的共同成本費用的分攤方法可以實現節稅的目的。

成本分攤方法的選擇對土地增值稅清算稅負具有十分重要影響,不同的選擇,可能導致的土地增值稅稅負不一樣。

關鍵點一、企業如何選擇分攤方法,需要在不同業態以不同口徑進行測算,最終選擇對企業有利的分攤方法。

不同成本分攤方法對增值稅、企業所得稅、土地增值稅的影響比較如下:

1、增值稅:無影響。

2、所得稅:如果所有商品房全銷售無影響,部分自持有影響,總體對于所得稅影響不大。

3、土地增值稅:由于土增清算采用三分法,成本在不同業態之間的分攤方法對于清算結果影響較大。

關鍵點二、稅法關于增值稅、企業所得稅、土地增值稅的成本分攤方法如何規定?

1、增值稅:不涉及成本分攤問題。

2、所得稅:國稅發 2009年31號文件一共規定了四種分攤方法,其中又在第三十條特別對于分攤方法應用做了界定:

企業下列成本應按以下方法進行分配:

(一)土地成本,一般按占地面積法進行分配。如果確需結合其他方法進行分配的,應商稅務機關同意。

土地開發同時連結房地產開發的,屬于一次性取得土地分期開發房地產的情況,其土地開發成本經商稅務機關同意后可先按土地整體預算成本進行分配,待土地整體開發完畢再行調整。

(二)單獨作為過渡性成本對象核算的公共配套設施開發成本,應按建筑面積法進行分配。

(三)借款費用屬于不同成本對象共同負擔的,按直接成本法或按預算造價法進行分配。

(四)其他成本項目的分配法由企業自行確定。

3、土地增值稅:《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則》第九條規定:納稅人成片受讓土地使用權后,分期分批開發、轉讓房地產的,其扣除項目金額的確定,可按轉讓土地使用權的面積占總面積的比例計算分攤,或按建筑面積計算分攤,也可按稅務機關確認的其他方式計算分攤。

另外還有一種特殊的土地增值稅分攤方法:層高系數法,這種方法國家稅務總局無明確文件,個別地方有規定。如果當地政府有規定的,可以參考當地文件執行,如果沒有規定,只能自行選擇設計分攤方法實現成本分攤的優化選擇,尤其是對于住宅和商業,兩者的層高差異較大,成本也應當有較大的差異才較為合理。

關鍵點三、企業清算項目成本分攤方法在稅法允許范圍內的空間在哪里?

1、共同成本直接成本的劃分。

國稅發[2009]31號文件對于這個問題的表述是:

第二十九條企業開發、建造的開發產品應按制造成本法進行計量與核算。其中,應計入開發產品成本中的費用屬于直接成本和能夠分清成本對象的間接成本,直接計入成本對象,共同成本和不能分清負擔對象的間接成本,應按受益的原則和配比的原則分配至各成本對象。

如果某項成本可以直接歸屬于某個成本對象,就屬于直接成本,不需要分攤,如果不能直接歸屬于某個成本對象,或者屬于多個成本對象共有成本,則屬于共同成本,需要按照一定方法分攤。

直接成本和共同成本在實務中很多情況下可以相互轉換,如消防、外墻、門窗等。甚至對于土建成本,如果在決算中能夠清晰區分各個業態成本,也可以從共同成本轉化為直接成本。當然問題的關鍵還是在于,是否需要這種轉換,這種轉換對于結果的影響有多大?

2、共同成本能否在所有的業態中進行分攤。

分不清的共同成本應在哪些產品業態中分攤也是一個很大的問題,如果根據受益性原則,并非所有的成本都必須在所有業態中分攤,比如門窗不一定要分給地下車位,幼兒園也不一定要分給商鋪。而這個選擇對于結果是有影響的。

3、土地的分攤方法選擇

由于其他成本基本都采用建筑面積法,土增清算中分攤方法的選擇通常只局限在土地成本上,我們可以考慮以下三種思路:

第一,直接成本法。比如土地轉讓合同中明確不同住宅和商業地塊的購地價格,那就可直接根據合同金額列支。

第二,占地面積法。對于高密度和低密度業態共有的小區,占地面積法是公平的方法。

第三,建筑面積法。如果全是低密度或者高密度業態,那么采用建筑面積法其實和占地面積法是一樣的。這種方法適用于單一類型的開發產品。

綜上所述,成本分攤方法選擇的不同,造成對項目土地增值稅稅負亦有所差異,企業需要提前測算及重點關注。同時在重大分歧問題上要積極同稅務機關溝通,確保我們選擇的方法能夠得到認可。

轉自地產財稅

發表于內蒙古